10月31日,北京城市副中心通州大运河畔迎来了一群学习者。2025级MTA研究生在谷明老师的带领下,将《旅游规划与战略管理》课堂搬到了大运河文化带,开展为期一天的实践教学,韦玉寒和沈澈两位老师全程陪同。学生们手持《风景资源评分与分级表》,以规划者的专业视角,对这条千年水道的旅游资源进行系统考察与评估。

森林公园:生态保护与旅游服务的平衡之道

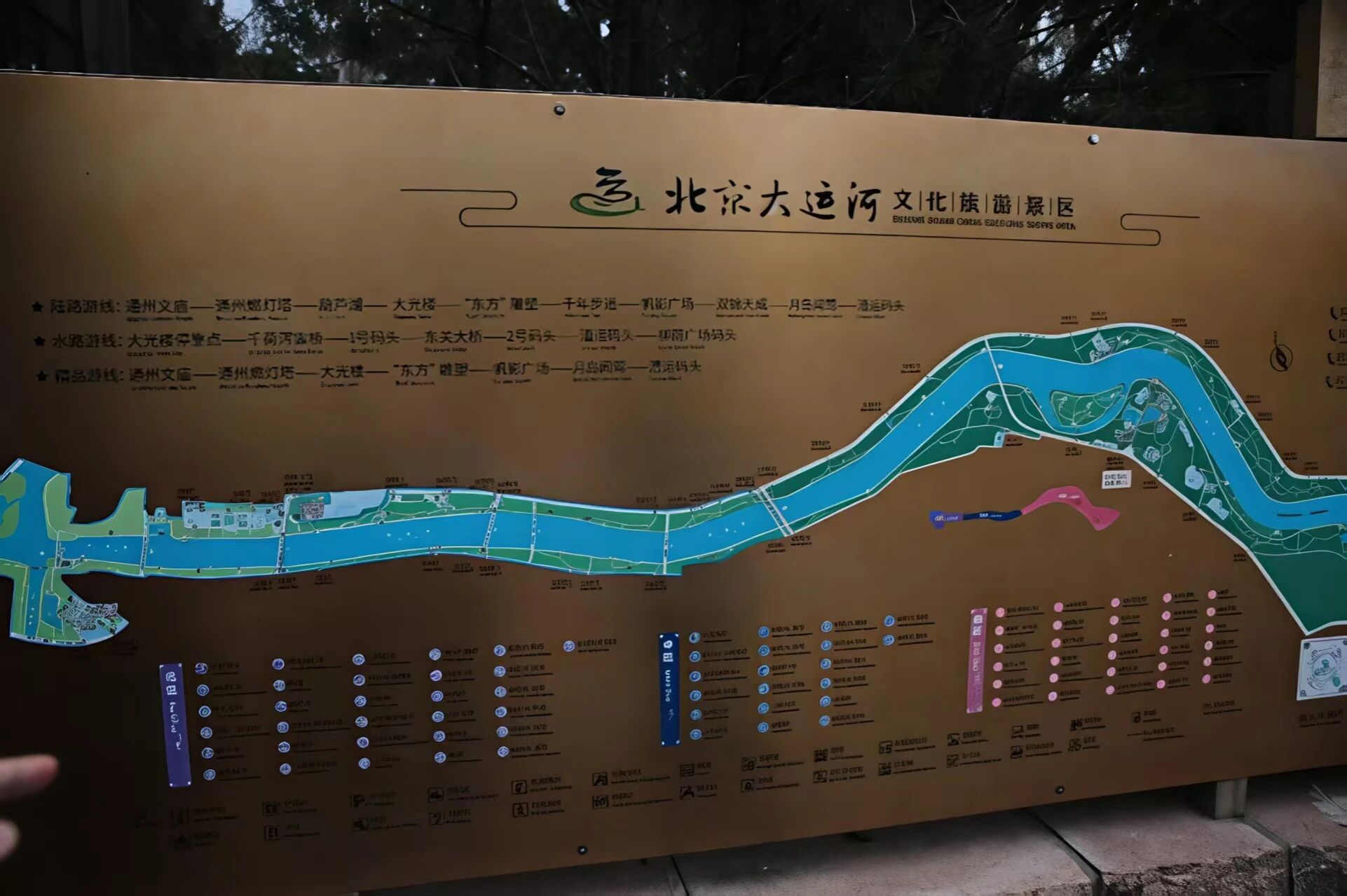

上午十时,调研首站来到大运河森林公园。作为国家5A级旅游景区,这里的规划设计成为现场教学的生动案例。学生们仔细观察步道宽度与人流承载的匹配度,分析观景平台设置的视野通透性。园内老式游乐园与自然景观的共存方式、清晰的植物标识系统、未开放码头的运营考量,都成为小组讨论的重点。

在设施完善的游客中心,学生们详细记录无障碍通道、储物柜、饮水机等服务的配置细节。"这些看似微小的服务设施,恰恰是规划理念落地的重要体现。"考察组成员表示。园区内智慧跑步系统、骑行专用道与亲子活动区的合理分区,展现了现代景区规划中科技与人文的融合。

博物馆叙事:历史文化与现代展示的融合

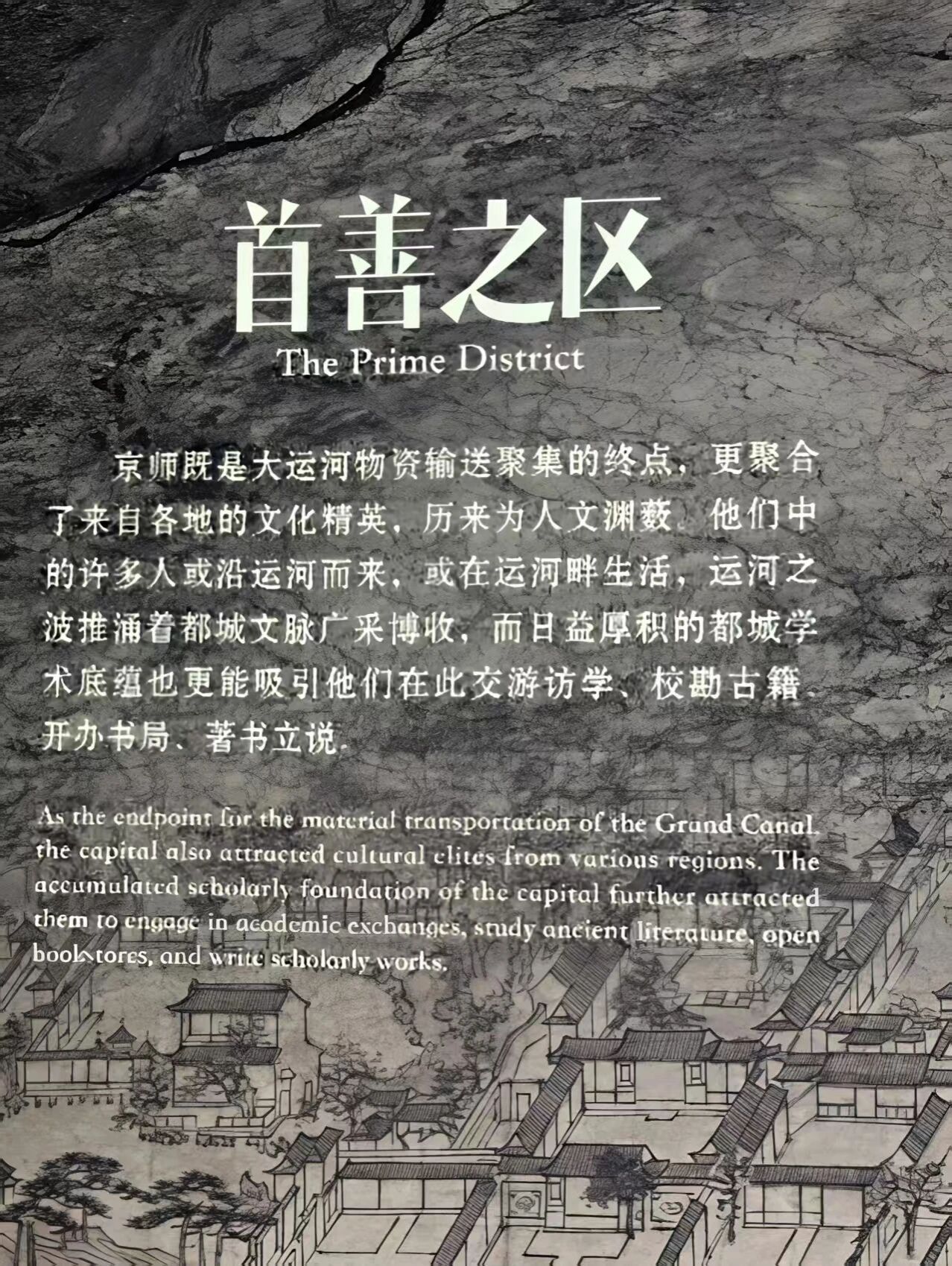

下午一时许,师生转赴大运河博物馆。从古代漕运历史到当代生态治理,博物馆通过文物陈列、场景复原和数字技术,构建起大运河的时空画卷。学生们特别关注展览的游客动线设计,分析空间节奏如何影响参观体验。在文创产品销售区,同学们就文化场馆的商业化运营边界展开探讨,思考如何在保持文化主体性的同时增强场馆活力。

燃灯塔区:遗产保护与活化利用的实践样本

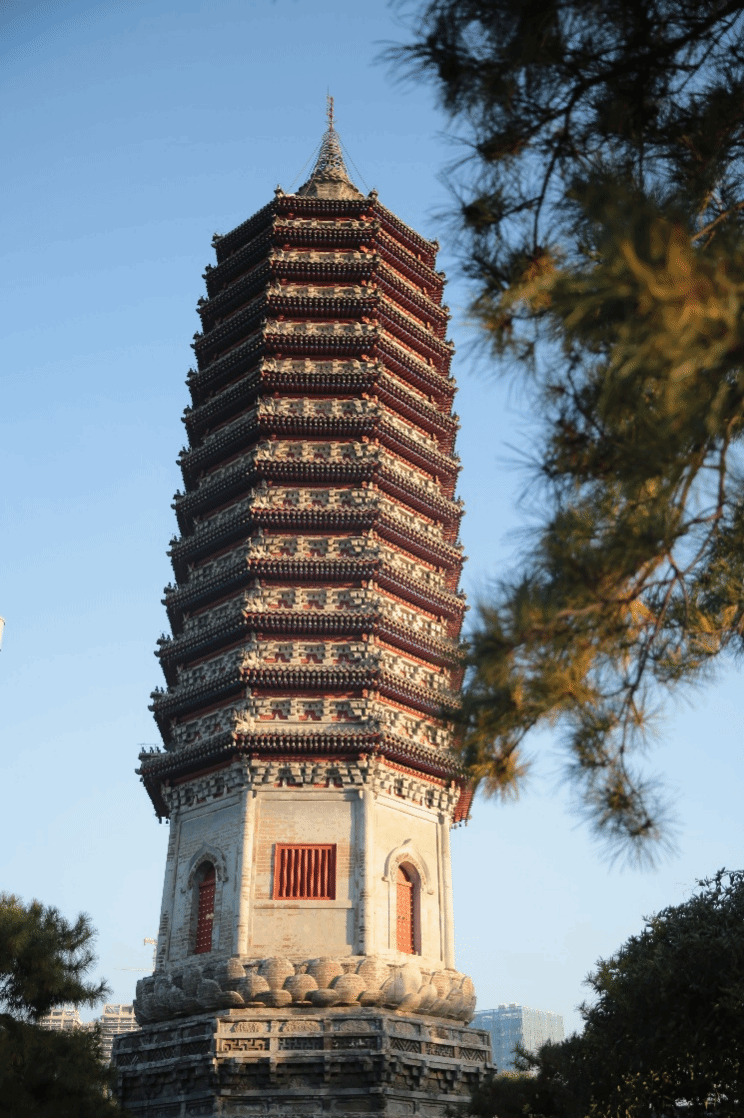

下午三时左右,调研组抵达燃灯塔历史片区。这座始建于北周时期的古建筑,在完好保存原始结构的同时,被赋予了文化展览、社区活动等现代功能,成为遗产活化的典型案例。塔后新建的临水步道视野开阔,沿线设有便民健身器材,成为市民休闲游憩的延伸空间。配套码头虽尚未全面投入使用,但其在水陆联动开发方面的潜力已可见一斑。“历史建筑不仅需要保护,更需要在利用中传承。”学生在调研笔记中写道。

教学相长:理论联系实际的专业提升

返程途中,各小组分享全天调研成果。原本抽象的规划概念,在实地考察中变得具体而深刻。学生们表示,通过此次实践,对旅游资源评价体系有了更系统的认识,对规划工作的复杂性和系统性有了更深入的理解。

谷明老师总结道:"这次实践教学让学生们真正体会到了旅游规划不仅是技术工作,更是对空间、文化、人流等因素的综合考量。大运河作为国家文化公园的重要组成部分,其规划实践为同学们提供了宝贵的学习素材。"

此次现场教学是MTA培养模式的重要环节,通过"课堂+现场"的双轨教学,推动学生在实践中深化理论认知,在调研中提升专业素养,为培养高素质旅游管理人才探索有效路径。

学生感悟

在森林公园的实地考察中,我对旅游规划细节把控有了更深的理解。休息区间隔、标识层级等设计均可能影响游客体验,合理动线既能分散人流,也能优化观景视角。我认识到,优秀规划需在功能性和舒适度之间找到最佳平衡点。

——2025级MTA 李佳成

燃灯塔区的考察给了我很大启发。这座古建筑既保留了历史风貌,又借文化活动焕发新生。时间分段管理兼顾日常参观与特色活动承办。这让我思考,文化遗产传承不是将其封存,而是使其持续发挥当代价值。

——2025级MTA 马昳昀

本次实践让我将规划理论用于实际分析。在博物馆观察展线设计,我发现合理的空间节奏可改善参观体验、提升文化传播效果。通过系统评估,我学会从资源、环境、运营等维度综合评价目的地,这种系统思维方式的训练对专业提升至关重要。

——2025级MTA 徐家锴

行走在大运河文化带,我深刻体会到旅游规划的系统性与复杂性。生态保护、文化展示、遗产活化等环节都相互关联。我还特别关注了不同功能区间的衔接设计,发现顺畅过渡不仅能提升游客体验还能增强区域协同。这让我更全面认识到,旅游规划师不仅要考虑空间布局,更要统筹文化、生态、经济等多重因素。

——2025级MTA 杨一